いらっしゃいませ、しのらぼです。

当店は夢をもって料理人を志し、

中国料理を学ぶ人のためのサイトです。

私自身、入社した店で業務の過酷さと人間関係に悩み

料理に従事することが辛くなり

一度は夢をあきらめたことがあります。

今ではそれがただの勉強不足だったと理解しています。

これから中国料理を志す料理人の卵の方、

飲食の仕事が辛いと思っている方、

私の経験が助けになれば幸いです。

理論を学ぶ

駆け出しのころの私は、

とにかく知識を詰め込むのが楽しくて

がむしゃらに本や動画で勉強していました。

知識は誰よりも持っている自信がありました。

しかし見習いの私には、その知識を活かす機会が

訪れることはありませんでした。

少し考えれば当然です。

たかが見習いが、大先輩に対して

調理理論のうんちくを語るなんて滑稽です。

私は自分の力が発揮できるのを耐えて待ちました。

私はただ耐えているだけだったから

辛くなってしまったのだと思います。

上司が見習いに求めていることを考え、

それを行動に移せば結果は違っていたかもしれません。

詳しくは後述します。

目的を理解する

私は加熱調理は、温度と時間の科学と思っています。

そして加熱の目的を理解すること。

材料の温度、油の温度、鍋の温度。

加熱の目的は最終仕上げなのか、下処理なのか。

目的によって温度と時間は違います。

表面の水分を抜いてカリッとさせたいのか、

水分を保ったまま最低限の加熱をしたいのか、

目的によって温度と時間は変わります。

なぜ?を繰り返す

デンプンが糊化する温度

タンパク質が変性する温度

微生物が死滅する温度

食材の中心に熱が到達する時間

疑問を持ち、なぜ?を繰り返す。

なぜ?が解明されれば再現性が生まれます。

再現性なく完成した料理はただの偶然かもしれない。

求められる再現性のレベルもビジネスモデルによって異なります。

ミシュランの星がつくような客単価数万円のレストランなら

限られた料理人にしか再現できないからこそ

その料理人の作品に数万円払う顧客が存在する。

再現性が低いことが価値になることもある。

まさに料理が芸術作品になる場合です。

客単価数百円から数千円の飲食店の場合、

誰が担当しても一定のクオリティを

確保できることが求められます。

調理を作業と割り切ってマニュアル化する。

マニュアルと人を管理し、組織を拡大して

売り上げと利益を確保する。

私は営業職を経験したことから

数字を作ることに楽しみを感じるようになったため

後者のスタイルに行きつきました。

さあ、あなたはどっち?

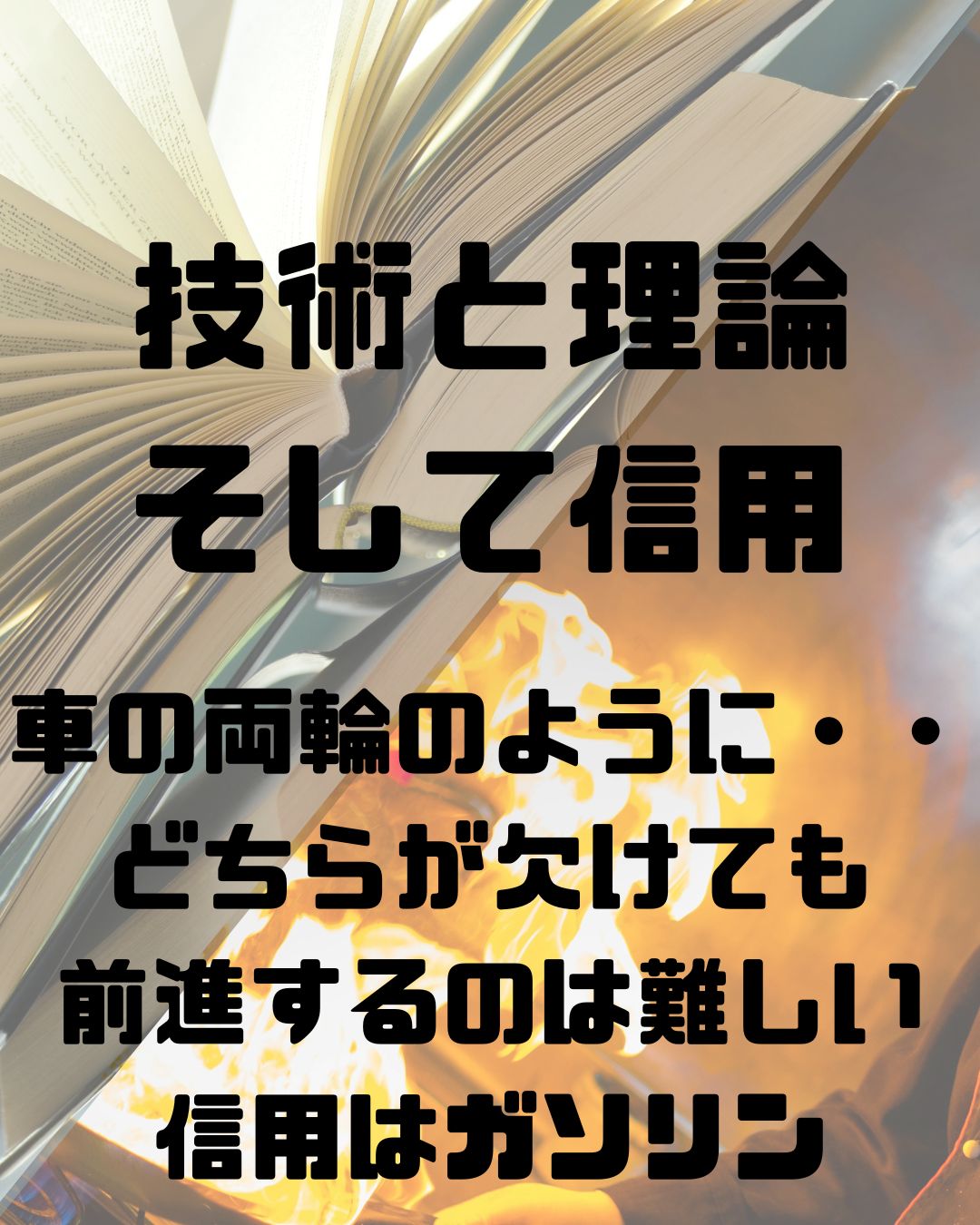

技術を磨く

学んだ理論を活かすには技術が必要です。

たとえば、油通しの温度は120℃が最適

と、理論上結論付けたとしても

毎回営業中に油の温度を測るわけにはいかない。

また、油に投入する材料の温度や量によって

油の温度が下がります。

その下がった温度を上げるべきか維持するべきかの

判断は料理人の経験によります。

その判断に必要な要素として

油の粘度や、材料から出る泡で

温度を体感的に測ることが

熟練した料理人には可能です。

時間の逆算

技術とは、1時間かかる調理工程が30分で済む。

このような魔法のことではありません。

前述のとおり、料理は温度と時間の科学ですが、

時間がかけられないなら温度を上げる

といった単純なものではありません。

提供すべき時間から調理にかかる時間を

逆算して仕込みを開始する。

その判断も含めて技術です。

料理も営業も事前準備で8割決まります。

信用を積む

しかし、いくら理論を学び技術を磨いても

活かす場所がなければ意味がありません。

まずは仕事を任せてもらえるように

先輩や上司からの信用を得ることが必須です。

飲食店では、新人は洗い場や雑用、

広東料理の場合は「打荷」と呼ばれるポジションから

任せられることがほとんどです。

打荷はいわゆる雑用全般です。

一見いなくても問題なさそうなポジションですが、

軽視せずに上司が求める打荷になることが

仕事を任せてもらえる信用の1歩目です。

上司からの信用を得た新人だけが

材料を触ることを許され

次のステップに進むことができます。

私は自身の知識と勤勉さにあぐらをかき、

上司や先輩の思いに目を向けることを

疎かにしていました。

先輩からすると、こんな可愛げのない

後輩に仕事を教えようとはなりません。

職場の人間関係はみるみる悪化し

私は店に行くのが怖くなり退職します。

私は順番を間違えていました。

まずは信用を得ることを優先するべきだったのです。

信用と信頼の違い

この二つの言葉は非常に似ています。

何が違うのでしょうか?

違いは根拠の有無です。

信頼とは根拠が不要です。

家族や友人との間に形成されるのは信頼です。

家族や友人との間には特に根拠がなくても

信頼関係が築かれます。

対して、信用には根拠が必要です。

仕事にはお金が絡みます。

根拠なく貴重な資源を投入するわけにはいかないのです。

例えば、銀行がお金を貸すときには

返済実績や滞納の有無などの信用情報を調べます。

仕事も同様で、任された仕事を

期待を上回るレベルで納品することが

信用となり、仕事を任せてもらう材料になります。

雑用を雑用だからと適当にこなす人に

仕事を任せたい人なんていません。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

いかがでしたでしょうか?

料理人として、ビジネスマンとしての理念を語りました。

しのらぼでは

料理は科学 営業は心理学

をコンセプトに中国料理を志す

料理人を応援する情報を発信しています。

インスタグラムはほぼ毎日更新しています。

ぜひのぞいてみてください。

そして少しでも「ためになりそう」

と思ったらフォローお願いします。

コメント